いつも読んで頂きありがとうございます。

いきなりですが、”Goldmann視野計(GP)”って難しいですよね!

私も新人時代に難しく感じていました。「測定前の視野の予測が難しい」、「プロットを打つタイミングがわからない」、「記載時に線が上手く引けない」など、悩むことが多かったです。

そこで今回は、GPの実践編として「網膜色素変性症」の測定を解説していきます!

別の記事で基本的な部分をまとめています!GPを基礎から学びたい方は以下をクリック!

視野の予測をするために

GPを上達させるためには、「視野を予測すること」が大切です!

さらに初診で前情報がない場合では、

「問診や他の検査結果から疾患の予測をする力」も必要となります。

「自分にできるかな?」と思われた方へ

いま読まれていて、

「疾患の予測・視野の予測なんて自分にできる?」と思われた方!→大丈夫です!私も同じ状況でした。始めは苦手意識があっても、「測定前に今できる範囲で予測してみる」、「測定後に振り返る」を継続していくことで自然と予測する力が身に付いていきます。

イメージしやすくなるよう、「網膜色素変性症」を例に書いていきますね!

まずは疾患の予測をしよう

初診(紹介状なし)・眼科初めてのようなのケースでは、「疾患に関する情報がない」ということもありますよね!

視野に関する主訴があった場合は、医師の診察前に視野検査を行うことも多いため、「疾患を予測する力が大切」になってきます!

疾患の予測には問診が大切!

疾患を予測する際に、問診から得られる情報はとても多いです。

問診を取りながら、「どの疾患が疑われるか」を考えていく・イメージしていく!遺伝性の疾患が疑われる場合は家族歴を聞くことも大切です。

初めは大まかでも良いので、各疾患の特徴を頭に入れて問診を取ってみて下さい。

例)60歳 男性

主訴:暗いところで真っ暗になって見えなくなる。

【このように聞いていく!】

・「いつ頃からですか?」→昔からそんな感じがあったが、1年くらい前から特にひどい。真っ暗になるほど見えなくなる。夜の運転は怖くてできない。

・「明るいところでの見え方は?」→明るいところでは見え方変わりない。

皆さんは、ここまでの情報でどんな疾患・症状を予測されましたか?

なんとなく「夜盲っぽいかも?」というイメージができてたらばっちり!追加で家族歴も聞いておく!

・「ご両親や兄弟で同じような症状の方は?」→兄も同じことを言っていました。

「夜盲っぽい?」、「網膜色素変性症?」、「視野異常あるかも?」くらいを予測して、視力検査や視野検査を行っていく!

患者さんから、「視野(視界)の周りが見えにくい」などの視野に関する訴えがあれば、GP測定時に異常が検出される可能性が高いことを念頭に、GPの測定を行います!

各検査結果からも疾患の予測を行う!

1)所敬. 現代の眼科学改定第12版. 金原出版, 2015 ,201-203.

各検査で上記のような所見がないかを確認していくことになります。

初診で、網膜色素変性症が疑われる場合には先に視野検査まで行い、一度診察に入って診察・前眼部チェック→その後、散瞳して眼底検査・ERGを行うことが多いと思います!そのことからも、網膜色素変性症の視野を予測するためには問診の重要性が高いといえます。

※この流れについては、無散瞳カメラがある施設では診察前に眼底写真を撮ったり、視野検査は診察後に行う施設があったりすると思いますので、1つの例としてご理解下さい。

網膜色素変性症でのGP測定について

上記した「疾患の予測」ができたら、「視野の予測」を行い、GPを測定していきます!

このケースで、予測できる視野異常は?

1. 夜盲のような症状があるが正常視野

2. 輪状暗点(桿体細胞が障害される疾患のため)

3. 求心性視野狭窄(視野障害がかなり進行した状態)

網膜色素変性症→ 杆体が障害をされるため視野障害がある場合は、基本的には輪状暗点を予測します。かなり進行している場合は求心性視野狭窄(周辺視野の消失)も考えられます。

ここから先は測定方法を実際のGP検査用紙を使って解説していきます!

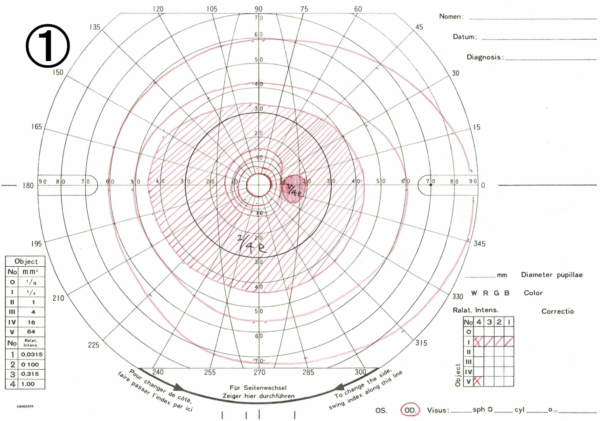

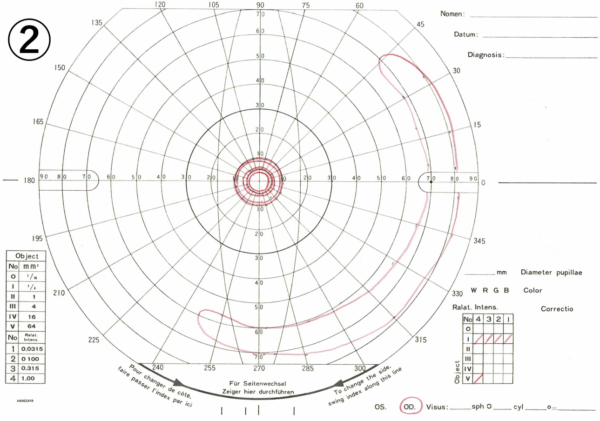

実際の検査結果は?

検査結果の例を2つ提示します。

検査結果を見ると、意外とできそう!?

①と②の検査結果を見てみると、暗点部分が多く、難しくないように見えませんか?

→ その通りです!暗点部分の検出は慎重に行う必要がありますが、GPの測定に慣れてくると、暗点のある網膜色素変性症の症例では、検査時間は短くなる印象です。

*ただし、「初期で暗点の検出が難しいケース」や「暗点が点在するケース」もありますので、一概に言えませんが、上記の①・②のように意外とGPが行いやすいということが多々あります。

上記した①の検査結果を使って詳しく測定方法を解説していきます。

①の検査結果の測定方法を解説!

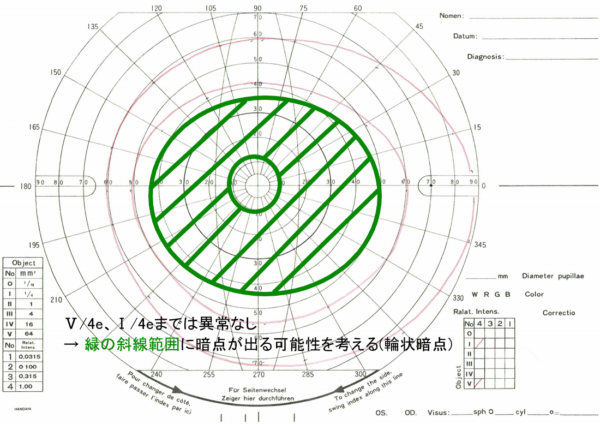

上記した①の結果を見て頂くと、Ⅰ/4eまでは正常に取れています。

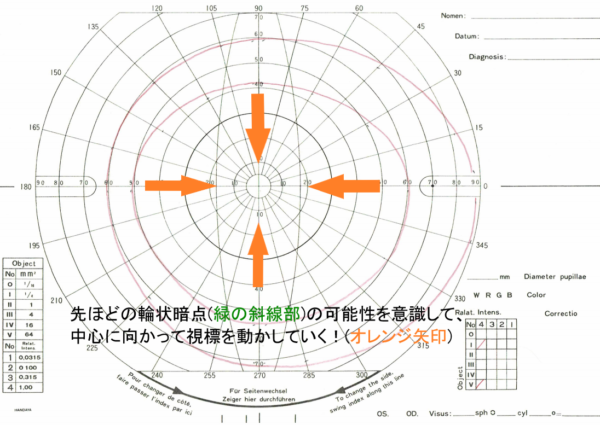

この後、 Ⅰ/3e を取っていくことになりますが、この Ⅰ/3e を測定する時に輪状暗点を意識しておきます!(下図の緑斜線部分)

輪状暗点を意識しながら、下図のように中心に向かって視標を動かしていきます。

この時に、暗点がある場合はボタンがなかなか鳴らずに不安になると思いますが、ボタンが鳴るまで視標速度(一定に保ちながら)を意識して動かしていきましょう!

そうすると、下図のようにⅠ/3eのイソプターが描けます。

これが①の検査結果を測定する一通りの流れになります!

私が新人時代に輪状暗点が難しいと感じた理由

(上記した例のⅠ/3e測定時のように)、ボタンが鳴らず不安になると思いますが、「ボタンが鳴るまで、視標速度を一定に保って視標を動かしていく!」。輪状暗点の予測をしながら、ボタンがなるまで自信を持って視標を動かしていきましょう!

【余談】疾患の予測を上達させるおすすめの方法!

疾患の予測は、数をこなすことで、だんだん上手くなっていく印象です!

新卒で働き始めて、まだ臨床に慣れていないなと感じる方は、以下の記事を読んでみて下さい!臨床に早く慣れるための方法をまとめていますので、参考にして頂ければと思います。

最後に

今回は、Goldmann視野計(GP)の実践編として、「網膜色素変性症での測定」についてまとめてみました。

今後、他の疾患のGP測定についてもまとめていこうと思っています!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

zoomを使った勉強会・相談会を主催しています。マンツーマン対応で、初回無料です!気軽に以下のリンクからご予約下さい。一緒に勉強をしましょう!