今回は、「働き始めの視能訓練士の方に向けた内容」です!

臨床に早く慣れるために、私が実践していた内容・方法をまとめてみました。

1年目の方やまだ臨床に慣れていない方にも読んで頂ける内容となっております!

【私の1年目】働き始めるとこうなりました!

まずは、「自分の経験談」を紹介したいと思います!

→ わからないこと・忘れていることだらけで、早く臨床に慣れたい気持ちはあるけど、何から手を付けたら良いかわからない!

当時の自分と同じような経験をされている視能訓練士の方に向けて、当時の私が実践していた「臨床に早く慣れるための3つの方法」をご紹介します!

【これで臨床に早く慣れる!】〜おすすめの3つの方法〜

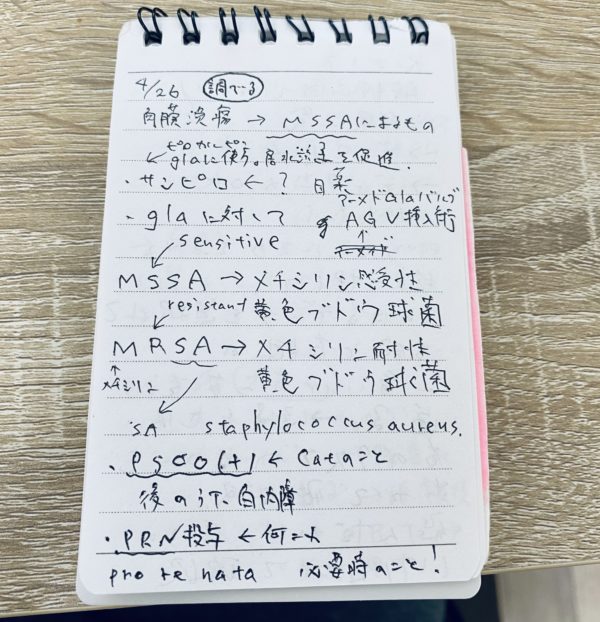

① わからない言葉・略語は、とにかく調べまくる!

働き始めて、特に苦戦したのがカルテに書いてある医師の診察内容です。とにかく英語・略語が多く、「もう何がなんだかわかりません(笑)」。

そこで、その日わからなかった単語・文章を箇条書きして、空き時間や勤務後に調べるということを繰り返していました。

このような形で調べ続けていると、だんだんとカルテの内容が理解できるようになりました。

カルテ内容を早く理解したい方におすすめの方法です。

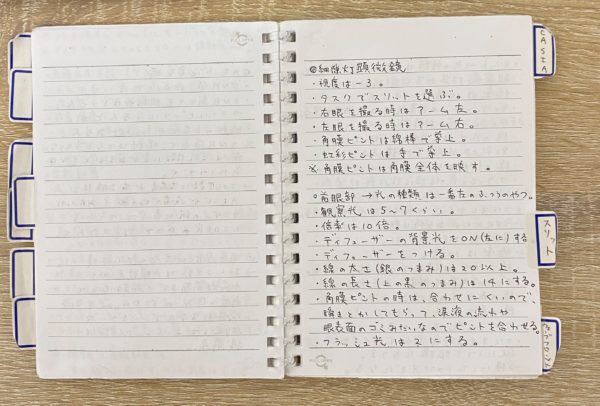

② メモの内容をまとめ直す時はインデックスシールを使う

1年目の時や新しい職場では、施設ごとのルール(機械の操作方法、カルテのまとめ方など)を教えてもらう機会がありますよね!教えてもらっている最中は、メモを取ることに必死なので、「後からきれいにまとめ直す」という方も多いかなと思います。私もそうでした!

インデックスシールを使うと、

このような形で、見出しを付けることで、見たい項目・内容が探しやすくなります。

③ いろんな症例のカルテを見る

たくさんの症例に触れることは、「臨床に慣れるための近道」だと思っています。

空き時間を見つけて、いろんなカルテの内容・検査画像を見るようにしていました!

例)いろんな症例のOCT画像を見る!

・以下のように進めていく!

慣れていない時期は!

カルテを開く→診察内容を見て全体の内容をなんとなく把握する→OCT画像を見る→もう一度、診察内容を見て理解を深める。

これを繰り返していると、各疾患のOCT画像のパターンがわかってきます!

先に画像を見て疾患を予想しよう!

カルテの診察内容を見る前に、

「先にOCT画像をチェックして疾患名を予想する!」

これはかなりおすすめです!私の場合は、「朝の勤務前」や「勤務終了後」にこれを繰り返して勉強をしていました!

*施設によっては、電子カルテを検査時以外では開かない方がよい所もあるかと思いますが、少しでも多くの方の参考になればと思い、1つの考え方として書かせて頂いています。

最後に

今回は、私が1年目に実践していた3つの方法について書かせて頂きました。1つの考え方として、参考にして頂けるとありがたいです!

最後まで、読んで頂きありがとうございました。