今回は、「Hess赤緑試験」について!

眼球運動の評価で用いられるHess赤緑試験は、考え方を知っていれば、暗記ではなく考えて理解ができる部分が多い検査だと感じています。

今回は、赤緑眼鏡を通して見える視標についての考え方、そしてHess赤緑試験を理解するための考え方を紹介していきます!

*検査距離、測定時の頭位等の説明は、今回の話の本質とずれるため省略をしています!

赤緑眼鏡を通して見える視標は背景色で決まる!

Hess赤緑試験は、赤緑眼鏡を用いる検査の1つ!

赤緑眼鏡を用いる検査は、赤緑眼鏡で両眼を分離しています。

赤レンズ・緑レンズを通して、どの視標が見えている?

赤緑眼鏡を使う検査は、背景色を含めた考え方が理解できると、赤・緑の各レンズでどの視標が見えるかわかってきます!

そこで、赤緑眼鏡を使う検査の背景色について考えていきます!

検査時の背景色は黒or白?

まずは、赤緑眼鏡を使う検査名と背景色(黒or白)をまとめました!

表1 赤緑眼鏡を用いる検査と背景色

| 検査名 | 背景の色 |

| Hess赤緑試験、Worth4灯試験、TNO Stereo Test(No.4表) | 黒 |

| New Cyclophoria Test、New Aniseikonia Test | 白 |

赤色と緑色を組み合わせると→ 赤+緑で黒に近い色になる!

【背景色が黒の検査】

・赤レンズ+緑視標=黒になるから見えない!

・赤レンズ+赤視標=赤のまま。背景が黒でも見える!

つまり暗室検査は、

赤レンズを通して赤の視標が見え、緑レンズを通して緑の視標が見えるということ!

【背景色が白の検査】

・赤レンズ+緑視標=黒になるから、背景が白だと見える!

・赤レンズ+赤視標=赤と赤で同化して、背景が白だと見えない!

つまり、明室検査は、

赤レンズを通して緑の視標が見え、緑レンズを通して赤の視標が見えるということ!

どっちが固視眼?どっちが測定眼?

ここからは Hess赤緑試験の話を進めていきます!

教科書・参考書では、赤レンズが固視眼、緑レンズが測定眼と書いてあり、勉強されるみなさんは「暗記しないといけないのかな?」と思われると思います。

以下で、詳しく説明をしていきますね!

2つの視標のうち、先に見る方が固視眼!

上記したように、Hess赤緑試験は暗室の検査(背景色が黒)のため、赤レンズで赤の視標、緑レンズで緑の視標が見えることになります。

Hessは、赤い各点に緑の矢印を重ねる検査ですよね!

ここで皆さんに質問です!

赤い点と緑の矢印はどちらを先に見ていますか?

赤い点を先に見ている!Hess測定時、赤い点の視標が見えているのは赤レンズを装用している眼!

つまり、赤レンズを装用している眼が固視眼!、緑レンズを装用している眼が測定眼となります!

ここまでの内容で「Hessは考え方を理解すれば暗記する内容が少ない検査」だと思って頂けたと思います!

Hess測定前にはこれをする!

検査結果の見方の前に、Hessの測定前にやっておくと良いことをお伝えします!

結果を予測して検査を行うことで、Hess測定時の患者さんの応答に矛盾がある場合に気づきやすい・検査時間の短縮につながるのでおすすめです!

眼位検査の前には普段の生活での複視の有無を聞くと、より良いです!→ 複視が常にある場合は斜視があるかもという前提で眼位検査を行うことができます。

*大まかにわかれば、結果の予測はできるので、検査オーダーが出てない時の眼位の定量は目測で行っています。目測で斜視角を定量するには、ある程度の経験が必要なので、難しい方はプリズムで定量して下さい。ただし、忙しい外来の中で検査オーダーが出ていない眼位検査に時間をかけられない状況もあると思います。眼位検査の指示がない場合の眼位・眼球運動は自分が結果の予測ができる程度できっちり定量しなくて良いと考えています。

結果の予測と実際の測定結果

ここからは、「正常」と「眼窩底骨折(眼窩吹き抜け骨折)」の2症例で理解を深めていきます!

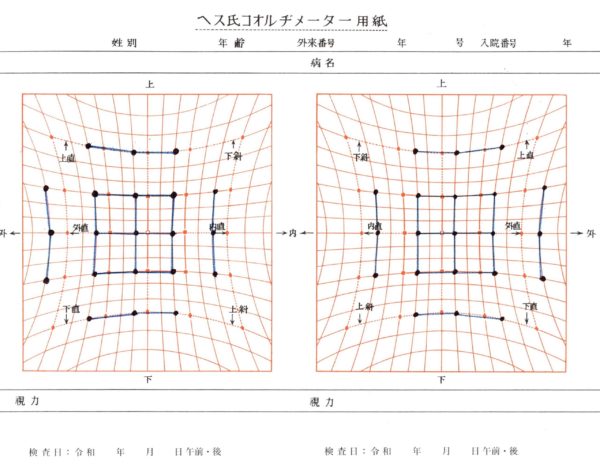

①外斜位症例(正常)

・Hess測定前の検査結果:遠近ともR-fix 10△XP, L-fix10△XPで、眼球運動正常。

測定前の結果から2つのことが予測できます!

「1.眼位の結果から10△XPならHessは1マスが5°なので正面視で固視点から1マス程度外にずれること」、「2.眼球運動の結果から制限がないので全方向で正面視と同様に固視点から1マス程度ずれるかな?」という2つの予測を立てて、Hessの測定を始めていきます!

また、眼位・眼球運動の結果から、測定する図形の大きさに左右差が出ないことも予測できます。

・実際の測定結果です!

予測通り、全方向1マス外にずれています。→Hessの結果からも眼球運動に制限のない外斜偏位のある眼だということがわかります。Hess測定前の眼位・眼球運動の検査データと矛盾がなく良い検査結果と言えます!

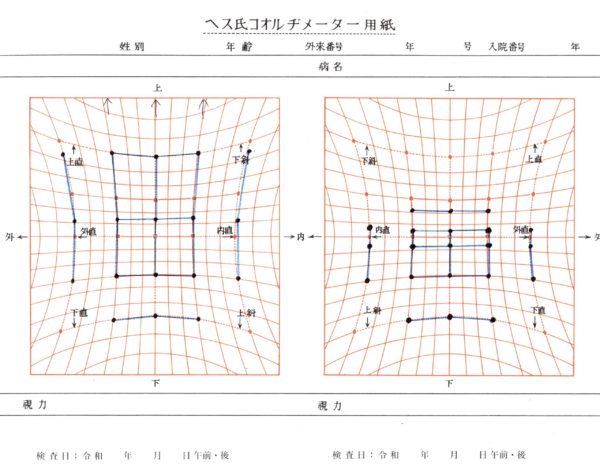

②眼窩底骨折症例

・Hess測定前のデータ:遠近ともR-fix L/R16△HT, L-fix L/R8△HTで非共同性斜視の状態、眼球運動はR)上転に強い制限あり。

測定前の結果から以下のことが予測できます!

眼位の結果から、上下偏位が出ること・右眼が麻痺眼であること、眼球運動の結果から上転に制限が出ることを予測して検査を始めていきます!

また、眼位・眼球運動の結果から、麻痺性斜視のため測定する図形の大きさに左右差が出ることが予想できます。

・実際の測定結果です!

予測した通り、強い上転障害がみられ、右眼が麻痺眼であることがわかります。 Hess測定前の眼位・眼球運動の検査データと矛盾がなく良い検査結果といえます。

麻痺眼の見極め方はここ!

麻痺性斜視の場合、教科書等では、測定眼のうち図形が小さい方が麻痺眼と書かれていることが多い印象です。これは正しいのですが、これでは暗記になってしまう!→麻痺眼の見極めも考え方を知っていれば、暗記ではなく考えて理解できるようになります。

ここはかなり重要な内容なので、なるべくわかりやすくなるようにまとめていきます!

麻痺眼は、測定眼から考えるのではなく、Heringの法則を用いて固視眼から考える!

上記した「② 眼窩底骨折症例 」の図で解説します。

麻痺眼固視で正面視をする場合(上図の左側)、制限がある方向(本症例は上転)は、麻痺していて眼を動かしにくいため、より大きな力が必要!→この時に、Heringの等量神経支配の法則により、健眼にもそれと同等の力(大きな力)が働く!→そのため、上図の左側は、上転の際に結果がオーバーアクション(過動)となっているという考え方です。

つまり、麻痺眼で固視すると、眼球運動で制限がある方向では偏位量が大きくなる(図形が大きくなる)ということ!→ 図形が大きい方(上図の左側)は、右眼固視の図なので麻痺眼は右眼となります。

最後に

今回はHess赤緑試験についてまとめてみました!

実際に臨床現場で検査を行うと「難しい」と感じることがあると思いますが今回の内容を参考にして頂けるとありがたいです!